Le Kauwberg, espace semi-naturel, héritage de l'activité humaine

.

La carrière de Saint-Job et les sablonnières uccloises.

Le paysage du Kauwberg a été façonné par le temps et les activités

humaines qui s'y sont déroulées. On peut ainsi découvrir le passé du Kauwberg au

travers de ses pentes, à la lecture de son relief. Ce relief est profondément entaillé

par l'exploitation du sable et le creusement de la carrière de Saint-Job.

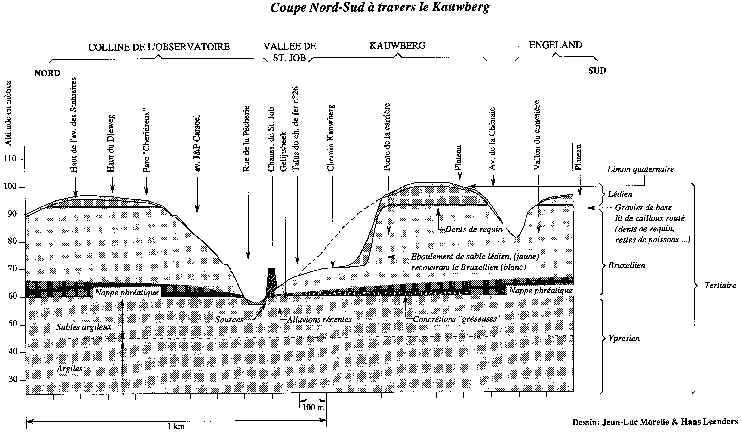

Le sol des contreforts de la vallée de la Senne, les collines de la

région bruxelloise et d'Uccle en particulier, est composé d'une couche de limon argileux

et d'argiles à briques sur les sommets.

En dessous des sables fins, lédiens, et enfin des sables plus grossiers et des sables

blancs appartenant au Bruxelliens.

Entre les niveaux lédiens et bruxelliens une couche de galets roulés.

Ces couches de sable reposent sur un fond argileux.

Les eaux de pluies peuvent ainsi pénétrer profondément dans le sous-sol jusqu'à la

couche argileuse pour ne jaillir en sources que dans le fond des vallées. Cette

constitution géologique explique l'absence de petits ruisseaux dévalant des sommets vers

les vallées.

Le schéma ci-dessous facilite la lecture de ces différentes strates

géologiques.

Les sables extraits des sablières ou sablonnières avaient de

nombreuses destinations: jaune pour l’assise des voiries avant pavage ou placement

des rails de tramway ou de trains, jaune ou blanc pour la construction, blanc pour

l’épandage quotidien sur les sols des dalles rouges dont étaient pavées les

maisons modestes.

Kauwberg ou carrière de Saint-Job ?

Vue depuis les potagers vers Saint-Job

pendant la guerre

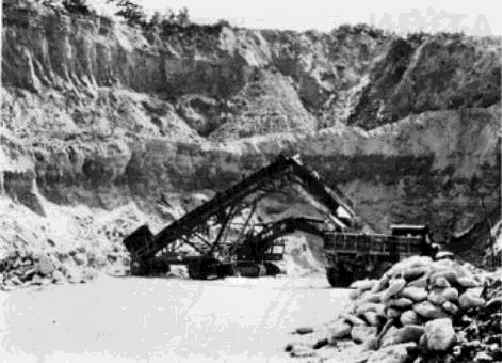

Dans les années quatre-vingt, beaucoup

d'ucclois n'avaient jamais entendu parler du Kauwberg, mais presque tous connaissaient, au

moins de nom, la carrière de Saint-Job.

Dans les années quatre-vingt, beaucoup

d'ucclois n'avaient jamais entendu parler du Kauwberg, mais presque tous connaissaient, au

moins de nom, la carrière de Saint-Job.

Il faut dire que depuis l'après guerre les mouvements de jeunesse ont

trouvé en cette sablonnière un fabuleux terrain de (grands) jeux. Quel plaisir de

s'ébattre sur les pentes sableuses, de jouer au foulard (en guise de queue dans le dos à

attraper) en veillant à tenir la position basse pour accrocher plus facilement le foulard

adverse. Aujourd’hui encore vont-ils au Kauwberg ou à la carrière de Saint-Job ?

La sablonnière de Saint-Job peu après la fin de son

exploitation

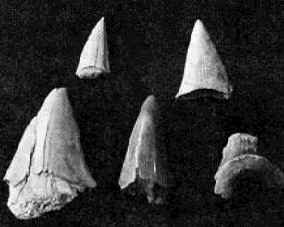

Les scientifiques en herbe et les apprentis archéologues

collectionneurs de fossiles fréquentaient la carrière pour y rechercher des dents de

requins, disaient-ils. Il s'agissait en réalité de dents de squales qui se trouvaient

parmi les galets.

De l'autre côté de l'avenue Dolez se trouvait une vaste et profonde

sablonnière qui est resté exploitée jusque dans les années soixante. Un panneau

annonçait la sablonnière Chevalier, du nom de son propriétaire.

Le trou ne pouvait plus s'étendre, les fonds des jardins de l'avenue

Bonaparte voisinaient le gouffre d'une trentaine de mètres de profondeurs.

Vers 1975

Vers 1975

On y extrayait bien encore un peu de sable début des années septante

alors que le remblaiement était déjà largement avancé. Elle fut comblée avec des

matériaux provenant de la démolitions de bâtiments du centre ville. A ce titre, et

malgré lui, le Kauwberg a participé à la bruxellisation.

A une époque où le terme déchetterie n'avait pas encore été

inventé, les ucclois connaissaient bien cet endroit où ils pouvaient venir se

débarrasser de leurs gravats et autres débris inertes.

Ces deux carrières de sables du Kauwberg, la carrière de saint-Job et

la carrière Chevalier ont été parmi les dernières à être exploitées à Uccle.

Elles furent nombreuses à Uccle, dans le fond des vallées, à flanc

de coteau ou plus éloignées. La majorité d'entre-elles ont été comblées par du

remblais et les traces des anciennes exploitations ont disparu. Certains quartiers d'Uccle

sont ainsi bâtis sur d'anciennes carrières et sablonnières réhabilitées.

Aujourd'hui il reste trois témoins de cette importante activité

extractive: la carrière de saint-Job, la petite carrière le long de la vieille rue du

moulin en bordure du plateau Avijl que la commune d’Uccle a déjà en partie

remblayé, et une autre petite carrière située rue Engeland, le long du Kriekenput, face

au Kinsendael. Cette dernière servait de dépôt au marchand de matériaux Hibert de

l'av. d'Hougoumont. La RTB y tourna même une scène d’un téléfilm policier dans

les années septante.

Le fond aplani accueillit aussi de grands tas de feuilles mortes

provenant des jardins, et est actuellement quasiment à l'abandon.

Les lieux en 2000

et

en 1986

La flore des terrains secs et pauvres en profite pour coloniser le fond

des lieux. Une étude botanique pourrait surprendre par la richesse en différentes

espèces peu communes en ville qui s'y sont développées.

Un peu plus

loin que le Kauwberg, dans la même vallée du Geleytsbeek, le long de la ligne 26, une

carrière peu profonde a laissé la place au Lycée français.

Un peu plus

loin que le Kauwberg, dans la même vallée du Geleytsbeek, le long de la ligne 26, une

carrière peu profonde a laissé la place au Lycée français.

Les enfants du quartiers venaient y jouer et on y déplora un accident en 1965,

lorsqu'un tunnel creusé dans le sable s'effondra sur les enfants qui l'avaient creusé.

Cette sablonnière avait surtout été utilisée lors des travaux de construction du

chemin de fer qu'elle jouxtait.

Les dernières sablonnières uccloises à être

exploitées furent certainement celles de Verrewinkel, adossées au bois du même nom, le

long de la rue de Percke, à côté du terrain de football. Il y en avait deux, côte à

côte, face au Verrewinkelbeek.

Les dernières sablonnières uccloises à être

exploitées furent certainement celles de Verrewinkel, adossées au bois du même nom, le

long de la rue de Percke, à côté du terrain de football. Il y en avait deux, côte à

côte, face au Verrewinkelbeek.

On y extrayait encore du sable dans les années soixante.

Elles ont été rapidement comblées dans les années septante, et

loties depuis lors.

Fin du siècle passé et début de ce siècle de vastes sablonnières

étaient exploitées en plein cœur d'Uccle qui n'était encore qu'un gros village de

campagne.

Ainsi, derrière la maison communale d'Uccle

de vastes carrières furent exploitées par la Société des Tramway bruxellois qui

usaient de grande quantités de sable pour établir ses voies ferrées. Une ligne

spéciale de tramway reliait la chaussée d'Alsemberg aux carrières et autres dépôts de

matériaux et pavés de pierre de Quenast. Ces carrières, situées face au parc Allard,

s'étendaient jusqu'à la rue Gatti de Gammond et la rue Asselbergs, et n’ont été

comblées que fin des années cinquante pour laisser place aux immeubles de la société

Etrimo autour de l'avenue de l'Aulne.

Ainsi, derrière la maison communale d'Uccle

de vastes carrières furent exploitées par la Société des Tramway bruxellois qui

usaient de grande quantités de sable pour établir ses voies ferrées. Une ligne

spéciale de tramway reliait la chaussée d'Alsemberg aux carrières et autres dépôts de

matériaux et pavés de pierre de Quenast. Ces carrières, situées face au parc Allard,

s'étendaient jusqu'à la rue Gatti de Gammond et la rue Asselbergs, et n’ont été

comblées que fin des années cinquante pour laisser place aux immeubles de la société

Etrimo autour de l'avenue de l'Aulne.

Imagine-t-on de même l'importante superficie

qu'occupa la sablonnière entre l'avenue Messidor et l'avenue Floréal (av. des fleurs

jusqu'en 1916) qui ne cessa ses activités qu'à l'approche de la guerre 40-45 ?

Imagine-t-on de même l'importante superficie

qu'occupa la sablonnière entre l'avenue Messidor et l'avenue Floréal (av. des fleurs

jusqu'en 1916) qui ne cessa ses activités qu'à l'approche de la guerre 40-45 ?

Dans une propriété av. de Messidor, l’unique vestige de la

carrière Floréal

Les sablonnières étaient nombreuses dans le quartier du Chat fin du

siècle passé, avant qu'on urbanise ce quartier lors de la construction du Palais de

Justice de Bruxelles. Le sable était aussi exploité dans des carrières ressemblant plus

à des mines où des galeries étaient creusées autour d'un puits central. L'exploitant

avait l'obligation de remblayer puits et galeries lorsqu'il cessait l'activité

extractrice. Ce travail était généralement sommaire et les éboulements dus à

l'effondrement des galeries abandonnées ont émaillés l'histoire locale. On relate ainsi

l'accident survenu avenue Brugmann lorsque le tram tomba dans un profond fossé,

entraînant la mort du cheval d'attelage.

Outre le sable, les sablonnières produisaient aussi des moellons ou pierres de sables.

Ces blocs de calcaire sableux ou de grès calcaires permettaient de façonner de petits

moellons équarris (Église de la Sainte Famille à Wolluwé-St-Lambert) ou simplement aux

formes rustiques pour constituer des bordures. Mais ceci est une autre histoire ...

En guise de conclusion : Savez-vous que le sablon (grand ou petit) témoigne de

l’histoire de l’extraction du sable à Bruxelles ? Zand, sand, zavel sont des

termes flamands en rapport avec le sable.

Sources de documentation et d’illustrations

Souvenirs et photos de Marc De Brouwer et Dédée Speetjens

Évolution territoriale d’Uccle - Henri Crokaert - 1958

Une commune de l’agglomération bruxelloise Uccle - ULB - 1960 (2 tomes)

Atlas permanent de l’Agglomération de Bruxelles - Fascicule 4 - Géologie - 1976

Uccle Tiroir aux souvenirs - Jacques Dubreucq - 1978 (2 volumes)

Histoire d’Uccle, une commune au fil du temps - Cercle d’Histoire d’Uccle -

1987

Kauwberg Visages d’hier et de toujours - 1991

Pour approfondir le sujet :

L’origine du relief et du sable de nos sols

Dans les textes que voici vous trouverez les réponses à des questions

« naïves » telles que :

Etant donné que le sol du Kauwberg et ucclois en général est sablonneux, comment se

fait-il qu’il y ai d’aussi profondes vallées et non un sol plat comme en

campine ? Pourquoi aussi peu de petits ruisseaux à Uccle et autour du Kauwberg ?

Le Kauwberg élément du plateau brabançon

Le plateau brabançon s'inscrit dans la vaste zone des bas plateaux de Moyenne Belgique

qui couvre, d’ouest en est, le Hainaut et le Brabant (dont les limites ne sont pas à

confondre avec celles des provinces) ainsi que la Hesbaye- Le Brabant se distingue des

deux régions voisines par la nature sableuse de son sous-sol qui a donné naissance à

des paysages plus contrastés.

Compris entre la vallée de la Senne à l'ouest et la ligne de crête séparant les eaux

de la Dyle et de la Gette, à l'est, le plateau brabançon présente une pente générale

légèrement inclinée du nord vers le sud : Son altitude culmine à un peu plus de 200 m

au nord des vallées de la Sambre et de la Meuse.

La Senne et ses affluents de rive droite ainsi que la Dyle et ses tributaires ont

profondément disséqué la surface plane du plateau.

Cette dissection est partiellement liée aux conditions spécifiques de l'érosion des

sables lors des périodes froides de l'ère quaternaire.

Lorsque le sable était gelé en profondeur, sous climat périglaciaire, il s'est

comporté comme une roche imperméable empêchant l'eau de s'infiltrer.

Un ruissellement très important, notamment lors de la fonte des neiges, a alors engendré

des gouttières qui sont à l'origine de nombreux vallons aujourd'hui secs.

Ceux ci sont le mieux conservés dans les forêts mais on peut également les observer sur

le plateau cultivé auquel ils confèrent un aspect vallonné très caractéristique.

Là où les rivières se sont encaissées, l'érosion a souvent totalement enlevé les

limons de couverture, mettant à jour le sable bruxellien qui affleure sur les versants.

La raideur de ceux-ci s'est par la suite conservée, en particulier sous couvert végétal

dense Les limons de couverture ont également été érodés sur les crêtes étroites et

les rebords du plateau. Ils subsistent par contre au centre de celui-ci (entre Waterloo,

Genappe et Nivelles) et au sud, où la surface est plus uniforme.

Le sable

Le sable est une roche sédimentaire constituée de fragments minéraux de petite

taille (entre 0,02 et 2 millimètres) appelés simplement grains. Ils ne sont pas

cimentés entre eux la roche est dite meuble.

Le sable résulte de l'altération de roches préexistantes, du transport et du dépôt de

ces débris au cours du temps. Il est principalement composé de fragments de cristaux de

quartz, provenant de la dégradation de roches critallines. Ces petits grains cristallins

sont concentrés par les rivières et transportés jusqu'à la mer. Dans certains cas, ils

ont aussi pu être redistribués par les effets des glaciations quaternaires dans le nord

de l'Europe.

A la suite de cycles répétés d'érosion et de dépôts, les grains perdent leur aspect

anguleux par usure pour devenir plus ou moins arrondis. Outre le quartz, le sable comprend

aussi des fragments minéraux d'origines variées donnant lieu a un sable calcareux,

argileux, ferrugineux,... selon sa composition.

On y trouve également de petits fossiles ou des débris de ceux-ci.

Les sablières du plateau brabançon

Les anciennes sablières, généralement ouvertes à flanc de coteau, étaient

exploitées manuellement. La technique d'abattage du sable consistait à attaquer le pied

des parois à l'aide de longues pelles de manière à provoquer leur éboulement. Elle

était parfois rendue moins dangereuse en travaillant par palier ce qui permettait en

outre de sélectionner les diverses qualités de sable.

Les usages du sable, très nombreux, dépendent en effet essentiellement de sa qualité.

Selon notamment la taille des grains, la présence ou non de matières organiques, de

calcaire ou d'argile, le sable est utilisé par différents types d'industries. Par

exemple, dans la verrerie comme constituant du verre et pour le polissage, dans

l'industrie chimique comme abrasif, dans la métallurgie pour le moulage de pièces de

métal, dans la construction ou pour les fondations de routes.

Le Brabant wallon fournit essentiellement du sable pour l'industrie de la construction,

où il est notamment utilisé dans la préparation du mortier, du béton et des briques

silico-calcaires, pour les usages abrasifs et dans une moindre mesure, pour la

métallurgie.

Anciennement, certains sites ont également approvisionné des verreries locales ainsi que

celles de Charleroi.

Les sables bruxelliens

Connus en Belgique sous le nom de Bruxellien (c'est sur cette roche meuble que

Bruxelles est partiellement bâtie), les sables du plateau brabançon se sont déposés à

l'époque éocène, il y a 50 millions d'années, dans la zone littorale d'une mer

tropicale, peut-être un delta.

Les fossiles témoignent de cette origine marine : débris végétaux flottés tels que

fruits de palmiers, nombreuses dents de requins et même, à Maransart, un crocodile

entier.

Cependant, d'une manière générale, ces sables sont peu fossilifères. La formation

présente diverses variétés de sables dont l'épaisseur totale varie généralement de

10 à 50 m (67 m dans un sondage à Groenendael). La taille du grain moyen augmente

graduellement vers le sud-est et le sud-ouest.

Comme la plupart des autres roches sédimentaires de l'ère tertiaire déposées au nord

du sillon Sambre-Meuse, les bancs de sable ont conservé l'allure plane originelle de leur

dépôt et sont faiblement inclinés vers le nord. Cette inclinaison s'explique par le

léger soulèvement du socle rocheux sous-jacent et le retrait progressif vers le nord de

la mer qui avait envahi la région. Les sables sont souvent recouverts par une couche de

limons dont l'épaisseur varie de façon imprévisible.

L'origine de ces limons est éolienne, plus précisément nivéo-éolienne. Ils se sont

mis en place au cours de la dernière glaciation de l'ère quaternaire, il y a environ 20

000 ans. A cette époque, suite à la baisse générale du niveau marin consécutive à

l'englacement de grandes quantités d'eau, la mer du Nord s'est asséchée découvrant

ainsi de vastes étendues de sédiments meubles.

Les violentes tempêtes de neige soufflant du nord-ouest et de l'ouest ont emporté

ceux-ci vers le continent. Des sables, plus lourds, se sont d'abord déposés dans le nord

du pays. Les limons sont arrivés jusqu'aux bas plateaux où ils ont recouvert

différentes roches existantes : essentiellement des argiles en Hainaut, des craies en

Hesbaye et du sable en Brabant.

Par convention, en raison de sa grande étendue, cette couche superficielle n'est pas

représentée sur les cartes géologiques : dès lors, dans le Brabant, entre la Senne et

la Gette, c'est le Bruxellien qui est représenté de façon presque continue. Seules

quelques zones d'interfluves portent encore une quinzaine de mètres d'autres sables, plus

récents.

Vers l'est, la formation se réduit progressivement jusqu'à faire défaut sur le

méridien de Perwez, soit qu'elle ne se soit pas déposée, soit qu'elle ait été

érodée avant les dépôts postérieurs. De ce point de vue, il n'y a pas de transition

nette avec la Hesbaye.

Vers l'ouest par contre, la limite est curieusement marquée dans le paysage : le dépôt

des sables bruxelliens se termine par un abrupt, d'environ 25 à 40 m de haut et 47 km de

long, dont l'origine et le caractère rectiligne sont encore mal expliqués. Il domine les

argiles du plateau hennuyer qui se sont mises en place à la même époque.

Au cours de l'ère quaternaire, l'érosion différentielle entre les deux types de roches

a exhumé l'abrupt, correspondant peut-être à la régularisation du front du delta par

un courant marin et qui avait été enfoui après sa constitution. Les argiles,

imperméables, ont été vigoureusement affouillées par un ruissellement intense tandis

que le massif sableux était relativement protégé par sa perméabilité : les cours

d'eau s'y enfonçaient dans des vallées.

Entre Schaerbeek et Tubize, l'abrupt coïncide avec le versant droit de la vallée de

Senne. Au sud, on observe quelques collines sableuses isolées, à l'arrière desquelles

une nouvelle rupture de pente est bien perceptible. Les buttes, comme celle de la

Houssière, témoignent en fait de l'ancienne extension du Bruxellien qui, ici peu épais

et de grain fin, a vraisemblablement été déblayé par le réseau hydrographique

extrêmement dense du bassin de la Sennette.

De nombreuses observations ponctuelles ont mis en évidence différents caractères des

sables bruxelliens qui résultent surtout des conditions prévalant lors de leur

sédimentation. Au sein du gisement, deux faciès primitifs sont couramment opposés : les

sables de composition calcaire, assez fins, et les sables siliceux, plus ou moins

grossiers. Ce sont ces derniers qui sont exploités intensivement dans les sablières du

Brabant wallon.

Localement, la consolidation du sable en grès, par diagénèse ou par altération

superficielle (concrétionnement de surface sous climat tropical), a pu être importante.

A la Houssière par exemple, dans l'ancien site du Marouset, l'exploitation devait avancer

à la dynamite car on trouvait environ 1 t de grès pour 5 t de sable.

Un autre cas extrême bien connu est celui de la pierre de Gobertange, bancs de grès

calcaire pouvant atteindre 10 mètres d'épaisseur en alternance avec les sables de l'est

du Brabant wallon et qui a servi a la construction de monuments comme la cathédrale

Saint-Michel à Bruxelles.

Ce texte est composé d’extraits de « itinéraires du sable », avec

l’aimable autorisation de la Société Royale Belge de Géographie, Campus de la

Plaine U.L.B., C.P. 246, Bd du triomphe à 1050 Bruxelles